2025年4月24日,中国传媒大学艺术理论“名师讲坛”邀请纳日碧力戈教授,以《如何由二生三?——人类学思想中西交汇》为题进行学术讲座。讲座由艺术研究院王杰文教授主持,艺术研究院院长、“名师讲坛”活动的负责人王廷信教授也到现场听讲,参与交流。

纳日教授围绕中西文化传统在宇宙观、思维方式及实践路径上的差异与交融展开,深入探讨了中西传统思想中由“二”生“三”的哲学内涵,以及对艺术学、艺术人类学研究的启示,最终落脚于构建人类命运共同体的现实意义。

讲座伊始,纳日教授讨论了国际人类学界的本体论转向与艺术研究何以可能的问题。他认为人类学领域所谓“本体论”,并不是指哲学意义上的“本体论(ontology)”,而是指“宇宙观(cosmology)”;借助于对艺术实践的分析,艺术研究者有可能更好地理解不同文化传统的核心宇宙观。循此逻辑,纳日教授从中西宇宙观的根本差异点出发,指出西方思想传统偏重“逻各斯主义”,强调理性与形式逻辑,如柏拉图的“理式观”与西方艺术中的形式主义传统;而中国的思维传统则围绕着“一体观”的展开,强调“形、气、神”三合一,正如庞朴先生所指出的,所谓“三即一、一即三”,这种观念揭示了中国人对动态平衡与多元统一的深刻理解。

在中西思想比较的视野下,纳日教授进一步指出,中国“由二生三”的智慧源于对变化与发展的包容性认知。例如,“气”的概念超越了理性分析,强调万物关联的流动性与整体性;而“执两用中”“致中和”等思想,则体现了在矛盾对立中寻求和谐的“中道”思维。事实上,西方传统中虽以二元对立为主流思想,但像格雷戈里·贝特森的“心灵生态学”与皮尔士的“习惯论”,亦展现出对整体性与动态平衡的探索,为中西思想的交流与对话提供了可能。

在讲座中,纳日教授还对比了中西艺术实践,认为二者的最终目标均指向“和”的境界。他援引费孝通先生“文艺兴国”的前瞻性预言,进一步点明艺术之“韵”作为文化纽带的重要性——它不仅是美学的表达,更是生活的智慧。

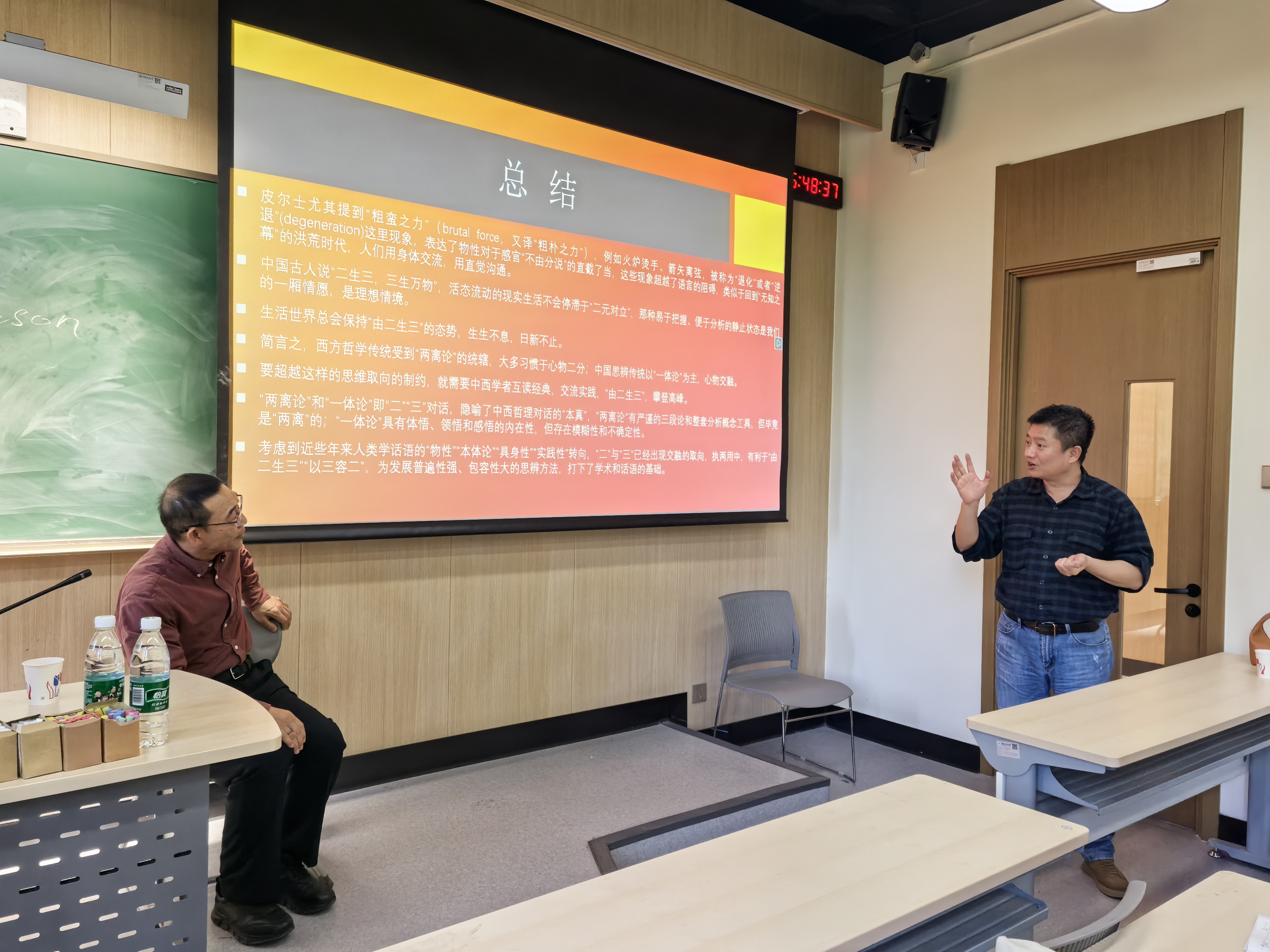

最后,纳日教授将关注的视角投向全球化语境下的现实命题,他说“不确定性”是中国思维的显著特征,这种思维方式始终为后代留有余地,体现了中国人的生活智慧。这种动态包容的智慧,正是构建人类命运共同体的思想根基。他呼吁学者们以人类学为工具,超越文化边界,在差异中寻找“汇和的点”,最终实现“科学思想与人文思想的共融”。

王杰文教授从中国民间文化生活实践的传统出发予以回应,强调中国文化大传统中“致中和”的思想,不仅是精英阶层的思想理论,更是普通民众的生活指南。二元对立式的“时间-空间”“横向-纵向”“内在与外在”关系模式,最终在民众追求人与自然、人与他人、人与自我的生存与生活关系中走向了和谐与统一。

王廷信教授则强调了艺术本体研究与价值追问的至关重要性,他激赏人类学家既能够娴熟地掌握艺术的形式语言,又能够发掘艺术形式背后的文化意义,倡导大家以人类学的学术视角来开展艺术研究,从而为艺术学研究注入新鲜的活力。

纳日教授用朴素的学术语言,丰富的人类学知识,生动而形象地阐释了一个抽象的哲学思想。作为一名社会语言学家、人类学家与民族学家,他的学科知识、思维方式与问题意识,带给艺术学理论专业的师生们极大的启发。

纳日碧力戈教授简介:

内蒙古师范大学一级岗资深教授,内蒙古师范大学国家民委中华民族共同体研究基地首席专家,复旦大学博士生导师,曾任美国卡尔顿学院讲席教授(2005-2009)。第十四届全国政协委员(少数民族界),国务院特殊津贴专家,第十二批“草原英才”领军人才。教育部首位人类学/民族学长江学者,国家教材委员会专家委员会委员、国家社会科学基金规划评审组专家、教育部高等学校教学指导委员会民族学教学指导委员会副主任委员、国家民委第二届决策咨询委员会委员。中国人类学民族学研究会副会长。独著、编译、合编合译汉英文著作30部,汉英文发表各类论文268篇。

(供稿人:张琪舒涵;供图人:赵晓真)